摘要:自1978年十一届三中全会召开后,水墨画由曾经相对单一的样貌发展至多元化格局。其中对“象”的变形与夸张应当是当代水墨研究中值得考虑的一部分。本文根据《绘画迹象论》中的公式:迹+象+X=画,以象为主题,研究水墨作品中“迹”、“象”、“x”三元素的关系。刘进安作为当代水墨画家,一直在不断探索尝试水墨的可能性,他的作品中物象的形态也有很多十分值得分析。笔者将选取他的三幅作品以迹象论为方法,分析其中“迹”对“象”的影响与表现和“x”与视觉形象(即“迹”与“象”)的再现过程。

关键词:迹象论;刘进安;水墨

作者简介:刘宣麟;中南民族大学美术学院

一、迹象的概念(迹+象+X=画)

钟孺乾先生于1994年刊登《迹象与境界的双重开拓》首次提出“迹象”概念,并在十年后出版的《绘画迹象论》中对其做了系统性的阐释。他将绘画活动概括为“落笔成迹,因迹生象,通过迹象而有所表达”的过程。用公式来表达便是:迹+象+x=画。其中“迹”指艺术家的操作痕迹,即以工具作用于材料留下的痕迹;“象”则是艺术作品最终的形态。两者共同构成了一幅作品的视觉形象。而艺术作品除了包含作为视觉形象的客观因素外,更有它的主观因素。公式中的“x”便是主观因素——“意”,它指观念、境界、情绪、美,以及一切你想(或别人以为你想)表达的内涵。绘画作品中“迹”“象”“x”是其必不可少的三元素,并且相互融合、制约。本文结合刘进安水墨创作着重研究“象”与“迹”、“意”的关联便引出了如图1所示关系。

图1关系图

二、变象的限度

现代水墨人物画发展至今40余年,相较之前有很大的转变。它不似近代水墨人物那般以写实为主要绘画风格,也突破了传统水墨的程式化倾向。画家们在创作上也便有了更多元选择,这种转变中最直观的感受就是对于象的处理。

(1)似与不似

齐白石曾提出“似与不似之间”这个看法阐释了有限的变象。伴随现代水墨的发展,刘进安绘画从1983年的《卖鸡蛋的老头》到2008年的《有》再到2017年的《朝天歌》,由似走向不似。这样的转变令观者的焦点由“象”转于“迹”和“x”。

以作品《有》(图2)为例,我们将变象的限度界定为从1到10,《有》为5。这幅画的变象相对集中于人物面部之外的地方。比如他省去枪支繁复的细节,令其处于似与不似之间。似是因为抓住了枪的特征,比如枪本身作为铁制品的光泽感。不似是以逸笔而非工细地勾勒外形,用笔墨的图示语言削弱物象的“真”。更为强烈的变象体现在背景的表达。其中可见大量不同样的迹。天空中的皴擦点染,令作品有更多的可读性,强烈的明暗对比也增强了画面的张力。背景大量流动的笔触也为作品增加了不安的气氛。前景植物的处理也只是写其形态特征与质感,在增强画面真实感同时,凝重的墨色令其退于人物之后,烘托压抑的基调突显人物,强调主题。所以“似与不似”作为象的限度,是对物象表征的取舍与强调。在水墨创作中,如何去达到似或是不似都是通过技法的运用,即“迹”。“象”的形成也便从“迹”说起。

图2 《有》

(2)以迹造象

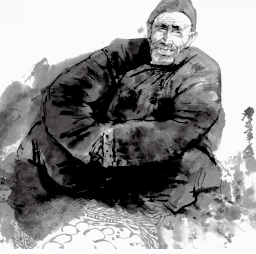

“山川与予神遇而迹化”①,即绘画是通过造迹来表现对象的。所以从某种层面上讲,所造之迹就是象。如《卖鸡蛋的老头》(图3),它的变象限度为2,因为所造之迹都很接近原本的物象。

图3《买鸡蛋的老头》

纸本水墨有其自身的特殊质感、肌理。从线来说,有轻重急缓、中锋侧锋、绞转提按。这些不同的迹象也可以应用于不同质感的表现,亦可以组合出现。比如鸡蛋,篮筐、衣服都是中锋但各有不同。因为鸡蛋表面光滑、造型圆润画者便运用草书绞转的笔法。老头的棉衫厚实粗糙用的是长直线,单刀破斧十分爽朗,无垂不缩无往不收。而篮框的线则相对柔软许多,运笔速度不如前两个快,体现的是轻松随性的状态。面有焦枯浓淡干湿。刘进安喜用湿笔积墨增添厚重感。老汉的棉衫先是划分画面的黑白灰关系,还有辅助线条区分“迹”的功能。如帽子和衣服同是纺织品,为了更加区分两者,前者的明暗对比较后者更弱,例如,帽子的明暗交界线更为模糊,应该是在底色未干的时候添加了一笔暗面。而衣服的暗面衔接时,底色接近干了。周边的背景也是湿笔完成的,右边是用笔的侧面更快地擦过直面留下墙面粗糙的痕迹,左边以破墨法绘制了影子。这都是运用水墨迹象与物象的相似性造象。但纸面上的迹总是别于现实之象,迹可造象亦可破象。

(3)以迹破象

梁楷是中国大写意人物的开端。《泼墨仙人图》中他以泼墨的手法写神而忘形,仙人形象跃然纸上,这使他与同时代画家风格迥异。这种独特的绘画风格是因为他选取了不同于那时期的迹应于象中,以迹破象。《朝天歌》亦是如此。

《朝天歌》铺面而来水墨特有的迹象使其与前两幅画作有很大的转变,明显有现代主义的风格。我们将毕加索的《格尔尼卡》与它做对比。首先他们“象”的变形限度都很接近。比如人物面部都是以简练线条勾勒出外形彰显平面性绘画特征。这些情绪感的线条将“本象“破为“抽象”。其次,两幅画虽然有相近之处,视觉感受还是不同。这是因为材料的不同,不相似的“迹”充斥于相近的“象”之中,也就成了不同的绘画风格。在“迹”的选择上,笔者认为毕加索偏向古典,缘由是他的笔触更接近古典“平结”的审美偏好。刘进安的“迹”则是不同于传统。比如他以厚重的积线、积墨充斥于背景中,这并不符合传统水墨人物画和近代水墨人物画的审美观念。而他的变象限度相比以往更进一步,少了对物象特质的描摹,多了些“写”意在其中,更为娴熟地展现毛笔的丰富质感。达到了以迹破象。

上文以三种限度的变象探究了“迹”对“象”的影响,得出迹与象相辅相成,不同的迹衍生出不同的象,迹也可破物之本象的结论。一副作品,首当其冲的视觉感官便是“迹象”。而人类作迹造象的本能便是驱于“x”。下文将阐述“x”与迹、象的关联。

三、“x”对迹象的作用与再现

(1)“x”作用于迹象

一幅画所想表达的内涵可能是单一、纯粹的。比如洞穴壁画《受伤的野牛》中史前人类再现野牛的形象祈祷捕猎顺利。这个作画目的是相对单纯的。《卖鸡蛋的老头》也是如此。刘进安想要以人文主义关怀视角记录、再现劳动人民的形象,便以写真这样十分直观、接受度最高的绘画风格描绘老汉。绘画的内涵也可能是复杂、模糊的。刘进安在创作了一批主题性写实人物画后,他对绘画的诉求开始转向表述自身情绪、观念。比起浮现于画纸之上的具体形象,他更关注作品的内在涵义。例如《有》他舍去繁复的写实感“迹象”,留下了更情绪化、随意性的线迹。康德曾说过,完全写实的艺术是自然的摹本,艺术要超越自然。作者此刻从“x”来说已经不是仅仅想要表现、讴歌对象了,更有他自身情感状态的倾诉和对水墨的探索。而在绘画中除表达情绪外更有对艺术本身的探究。《朝天歌》便是这样一幅作品。这是作者对水墨图示语言的探索与尝试,也是其个性化风格的表现。其中描摹对象被转为平面却有着不同于传统文人绘画的味道,独具现代水墨风格。纵观刘进安的水墨人物创作,不同时期的绘画却格具不同风貌。

造成刘进安绘画“迹象”变化的主要原因便是随年龄增长、时代变化“x”也一同蜕变。出于不同的作画目的也便取舍不同的迹象应用于画面之上。

(2)迹象(视觉图像)对“x”的再现。

黑格尔曾说过“艺术真正的职责就在于帮助人认识到心灵的最高旨趣”。作迹造象这项行为源于“x”,根据逻辑辩证法“x”自然也显于“迹象”当中。当观者看向画面,越脱离于现实之象的作品越是引发对象外之意的思考。《朝天歌》中物象的变象将我们的视线从单个人物拉出转向整体画面去思考画者为何这样作画。从视觉感受转向对绘画精神、观念的思考。好的作品往往会更加引人思考,也有更多的角度去切入思考。就像是一千个人眼里有一千个哈姆莱特,观者对作品赋予自身的想法正是艺术的一大魅力所在。

四、结语

以绘画迹象论研究刘进安的作品,使笔者对他的水墨人物创作有了新的认识与解读。刘进安水墨创作历程中“写真之象”逐渐隐去,“破象之迹”慢慢扩张。这令观者们由品味“迹象”转向体会“迹象”之外的意。刘进安水墨正是因为具备以上“迹”、“象”、“意”的因素才形成了自身的绘画风格,从传统水墨和近代水墨人物中跳出,将水墨人物画引向了另一种笔墨表现的世界,在当代语境下仍不失传统写意画之精神与品格。

注释:

①(清)石涛著;周远斌点校/纂注.苦瓜和尚画语录[M].济南:山东画报出版社.2007.

参考文献:

[1]钟孺乾《绘画迹象论》北京人民美术出版社2004年11月第1版

[2]刘进安.中国画技法的内涵与运用[J].美术,2013(05):72-78+2.

[3]钟孺乾《水墨变象》北京人民美术出版社2013年7月第1版