摘要:藏式宫殿建筑的墙体具有很明显的向内收分(5º)特点,但却外斜内直,墙体的颜色为白色,墙体用当地毛石块砌筑,因地制宜,就地取材,墙体的每一个构件都在装饰的作用下还发挥着其他构造作用,藏式的窗户装饰精美令人震撼,红色边玛墙的运用让人叹为观止。

关键词:收分墙;窗;边玛墙;构造特征

作者简介:安力;西藏大学工学院

前言

西藏自古以来就是中国领土神圣不可侵犯一部分,藏民族也是中华民族大家庭重要一员,藏民族文化更是中华文化的有机组成部分,同样毋庸置疑的是,藏式建筑同样是中华建筑文化不可或缺的瑰宝。

当谈到建筑时墙体就是不容忽视的部分,藏族人民从最开始的穴居到古堡式建筑、宫殿建筑、寺院建筑、庄园建筑、民居建筑等再到到现在的现代化住宅都基于高原特殊环境下在建筑墙体的方面投入了大量研究和实践从而形成现在呈现在我们面前的纯朴、自然、粗犷同时又与自然环境浑然一体的别具匠心的建筑外观。

1拉萨藏式宫殿外墙体发展

1.1拉萨地区藏式宫殿外墙体外观特点。藏式建筑有很鲜明的三段式外形特征,及基础、屋身、屋顶。而藏式建筑屋身表现在人们视觉中最主要的部分就是外墙立面的收分(图1)。人们第一次看见藏式宫殿建筑最夺人眼球的应该就是藏式建筑那独特的收分墙结构,很好奇为什么墙体要采取斜面的建造方法,其次又会被墙体上窗户的精美所震撼,接着发现墙体最末端好像用的是被染成红色的某种树枝编制的等诸多奇特之处,然而其中的缘由正是藏族先民智慧的体现。

1.2墙体特点形成因素。

1.2.1气候因素。把外墙体做成收分墙是藏族先民经过一代代结合特殊气候特点并在当时技术条件下实践的智慧结晶。西藏地处被称为世界最高高原的青藏高原西南部,由于较高的海拔导致西藏气温较低且昼夜温差大,尤其在冬季昼夜温差问题表现的尤为明显,为了创造温暖舒适的室内居住环境首先不能让外界寒冷环境影响到室内生活,同样为了提高墙体承载能力,于是人们加厚了外墙的厚度。这样的措施按照现在的热工学保温和建筑构造保温方面是完全成功的。

1.2.2材料因素。建筑基础的施工技术受当时条件影响,较为薄弱。藏式宫殿建筑外墙材料采用因地制宜的选材方式,主要选用拉萨当地自重较大的花岗岩。在施工过程中,为了保证墙体承载能力及降低墙体重心减少对基础的压力从而采取随着墙体增高而逐步向内收分的构造做法,所以藏式建筑的墙体会呈现给人向内倾斜的感觉。通常墙体收分为5°。这样的墙体构造做法从力学性能来讲是完全行得通的,从外观效果来看还会使建筑本身显示出一种坚如磐石的凝重感一如藏族人民坚韧不拔的性格特点。墙体收分的特点实质上已经成为藏式建筑独有的标志。值得一提的是虽然墙体从外观上看是向内倾斜但内部为了空间的方便使用却是垂直于地面的。

1.3砌筑手法。前面已经提到藏式宫殿建筑外墙大多使用的是当地的石材砌筑,主要是取材方便、适应气候及环境变化,可以就近从山上采掘。由于采石工具的简陋,石头形状各不相同,只能加以简单处理制成外形方正,古朴粗犷的风格。在砌筑时,先民并没有对外墙体加以过多修整,用黄泥作粘结保持砌筑时原始纹理形态,加以收分,在不平的的部位加以碎石找平,再在其上砌筑以此重复最终砌筑成墙。从外墙可以很明显看出砌筑的肌理形态,只是涂以特制白色颜料即可。

1.4肌理特点及其作用。西藏夏季多雨,冬季多雪,在雨雪季节墙体难免会受到降水侵蚀,然而砌筑的原始肌理正好完美解决了墙体受雨水侵蚀问题。当发生降水的时候,降水恰好沿着毛石砌筑时留下的肌理灰缝流到地面。在一些藏式墙体可以看见手抓纹理(手抓墙),这样做不仅是为了立面美观,更是出于对雨水侵蚀墙体的考虑。

2外窗发展

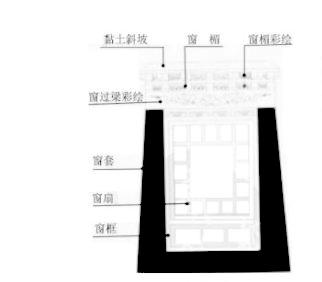

2.1外窗构成要素。墙体开窗是建筑设计通用的采光、通风措施,在西藏特殊的气候环境下表现的更为重要,因为西藏独有的气候条件,冬季较为寒冷且多风,因此采光尤为重要。窗户制式也是一个藏式建筑的独特标志。藏式的窗构成要素(图2)主要包括:窗台部分、窗框部分、窗扇部分,窗楣部分、窗帘部分、窗套部分、粘土斜坡部分(上压有青石板)。

2.2外窗特点。西藏传统建筑窗的主要特点是:建筑下部窗洞尺寸偏小,越往上层窗洞越大或者与下层保持同样尺寸,普遍存在黑色窗套(不分阶级),窗上装饰丰富多彩,南面开窗较多。窗的材料主要为木材。传统藏式窗的形式有多扇窗、双扇窗、单扇窗之分。通常沿着墙体从下往上依次为单扇窗、双扇窗、多扇窗形成由小到大,由多到少的韵律层次布置。形成这样分布究其原因还是为了保证墙体的承载能力,如果墙体下部窗洞较大较多就会导致墙体上重下轻无法承担起承重能力。窗套位于窗洞左侧、右侧和底侧的墙上,形成一个如“凵”的半包围的框,其形状一般为牛角形并且在颜色上无论世俗地位贵贱一律为黑色。黑色窗套或许是出于宗教方面的考虑但在现代色彩研究方面表明黑色有较好的吸热能力,不得不佩服藏族先民的智慧。

2.3窗楣特点。窗楣在造型上不仅有防止降水对窗及窗上装饰的侵蚀作用而且还起到一定的装饰作用。[1]窗楣一般做成短椽形制。窗楣的位置一般在窗过梁的上部和下部。下部一般做一层窗楣,数量为基数个(5个或7个)均匀的分布在窗框上面,垂直于窗框向外挑出而不伸出墙面之外(收分墙体的下边缘)。过梁上方的椽木一般做两层或两层以上,底层短椽(染成绿色)外挑伸出墙体之外,并略向上倾斜,上层短椽(染成红色)比下层多挑出一部分,个数比下层多两个,最上层的短椽一般围成三面环形,各层之间用木板隔开,最上层木板之上会放置青石板,防止雨水渗透损坏窗户木制构建。青石板之上用粘土做斜坡挑出墙面之外排水,防止降水侵蚀建筑外墙。窗楣与窗过梁的长度比一般为1:1或略大,在窗楣上一般都会刷油漆,做彩绘来丰富窗户装饰。

2.4窗帘特点。藏式窗帘的表现形式有两种:窗楣帘和窗户帘。窗楣帘布置在窗楣青石板之下,一种是由红色、白色、蓝色、绿色、黄色的布制品拼接成带褶皱的帘状织物,另一种是用铁皮做出镂空花纹的形状,两者都主要起遮阳作用。窗户帘的主要用材为常见的帆布,以白色帆布为底再在其上用蓝色帆布缝制条框或者吉祥结图案,窗帘主要起到隔离内与外的视线同时防止高强度的紫外线对窗户上装饰物的腐蚀影响[2]。

3特殊的边玛墙

平屋顶墙体末端都会设置保护人员安全的女儿墙,藏式宫殿建筑也不例外,并且更加独特创新。这就要说到藏式建筑的又一标志性构件——边玛墙。

3.1边玛墙的由来。有历史记载以来最早使用边玛墙(图3)的建筑是西藏山南的桑耶寺。但艺术往往来源于生活。在西藏农区的建筑中我们常常可以发现农民宅院住宅的墙头会整齐地堆放木柴,这本是农家人为了节约院内空间而利用墙头空间的做法同时还能起到一定防盗的作用,这可能为边玛墙的灵感提供了生活来源。好巧不巧,据说以前有一个士兵碰巧将弓箭射向桎柳树枝捆的枝丛,箭插入桎柳树枝捆的枝丛里,既没有断裂,也没有弹掉,智慧的藏民先祖就想到了将桎柳树枝捆的枝丛像农居墙头木柴一样砌筑在堡垒建筑上当掩体,这样当发生战争时候敌人的弓箭射来的时候既能起到防护作用,还可以达到“草船借箭”的作用。

3.2边玛墙的建筑造诣。当然更多的还有建筑技术方面的考虑,边玛墙是藏民先祖的善于发现和敢于尝试的精神结晶,是藏民先祖合理利用有限材料,因地制宜,大胆运用,从而才能在建筑力学要求和建筑形式美学方面双双满足最好效果。边玛草可以很大程度减少墙体顶端的重量,对高层藏式建筑无疑有着很好的减轻作用,但由于边玛草自身材质特性而无法作为承重构建。

3.3边玛墙的做法。藏式建筑的边玛墙通常做法是:边玛墙与檐部墙体同时砌筑,将桎柳树枝去皮在太阳下晾干,用牛皮编织的细绳梱扎成直径为5厘米到10厘米的小束,每束一般长25厘米到30厘米,最长的有50厘米,束与束之间用木条穿插使之连接在一起形成大束[3]。然后将截面整齐一段的朝外堆砌在墙的外壁上,并使用木锤敲击使其表面平整和密实,墙体内壁仍用毛石块砌筑,通常桎柳树枝做的墙体占总墙体厚度的2/3,毛石块砌筑的墙体占总墙体厚度的1/3[4]。最后用红土、牛胶、树胶、等材料熬制而成的褐红色浆制品给桎柳树枝涂上颜色,这就是呈现在人眼帘中褐红色的边玛墙,同时还形成了白墙为底红墙压边,白墙和红墙之间鲜明色彩对比的美学感受。之所以会用红色这是地域、宗教、文化、民族等多方面因素共同造成的。边玛墙不是任何建筑都可以也享用的只有宗教建筑、宫殿和贵族住宅才可以砌筑。

图1收分墙(作者自绘)

图2窗户(作者自绘)

图3边玛墙(作者自绘)

4.以吴尧颇章为例赏析拉萨藏式宫殿

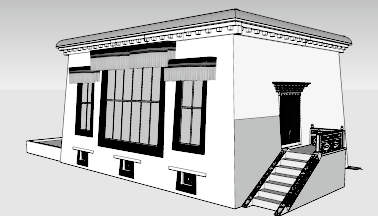

吴尧颇章(罗布林卡①第一座宫殿建筑)为例,拉萨宫殿建筑的墙体收分特点尤其明显,从下至上,逐渐向内收分,窗套采用“凵”字型(图4),窗洞本身是没有向中间收分的,有收分的只是窗套。窗洞很明显有从下而上依次变大的规律(图5),窗帘,窗帘布别具一格,充满藏式意蕴。唯一遗憾得是吴尧颇章由于体量较小于是没有设置边玛墙,无法让人直观欣赏到边玛墙的独特魅力。

图4吴尧颇章模型(作者自绘)

图5吴尧颇章北立面效果(作者自绘)

结语

建筑藏族传统建筑在数千年的发展过程中,不断大胆创造和完善,留下的不仅是目之所及的魅力和神秘,更多的是藏族先民的建造智慧,藏族传统建筑的智慧都是因地制宜地以人为本的建造思想结晶,细细探究会发现许多细节之处蕴含着大智慧。我们应该从多方面了解藏式传统建筑的特点及原因,这样才能更好的继承和发扬藏是传统建筑的精华并将之运用到建筑设计之中,建造出更具地域特色的现代建筑。

注释:

①罗布林卡.全国重点文物保护单位,位于拉萨西郊。

参考文献:

[1]索穷.次多.金海(摄影).凝固的旋律藏式建筑的装饰审美[J].西藏人文地理,2016(01):89-96+161-168.

[2]徐宗威.西藏传统建筑导则[M].中国建筑工业出版社,2004:320.

[3]陈雳.张纪平.科学保护理念下的藏传寺庙修复技术概要——以西藏江孜白居寺为例[J].新建筑,2018(05):134-138

[4]阿旺罗丹.西藏藏式建筑总览[M].四川美术出版社,2007:245.